インターネットやSNSに労働者の募集に関する情報を載せる際は注意してください

労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です。

職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等(以下、「募集情報」といいます。)を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。

昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ・リーフレット

「SNS等を通じて直接労働者を募集する際は氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう」

をご覧ください。

(2025年1月21日更新)

40歳になられた方へ「介護保険制度」について

「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」でもご紹介しましたが、

令和7年4月1日から施行されることに、「介護離職防止のための個別の周知・意向確認等」があります。

その中の「介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供」では、

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する事項について情報提供することを求められています。

厚生労働省ホームページには、40歳になられた方(第2号被保険者)に介護保険制度についてご紹介するリーフレットが公表されていますので、ご紹介いたします。

詳しくは、厚生労働省ホームページ

「40歳になられた方へ 介護保険制度について」をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001238060.pdf

(2024年12月20日更新)

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。

カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう!

カスタマーハラスメントとは

カスタマーハラスメントを明確に定義することはできませんが、以下のようなものがカスタマーハラスメントであると考えられています。

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの。

カスタマーハラスメントの判断基準

- 顧客等の要求内容に妥当性はあるか?

- 要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当な範囲であるか?

カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組み

【事前の準備】

- 事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発

- 従業員(被害者)のための相談対応体制の整備

- 対応方法、手段の策定

- 社内対応ルールの従業員等への教育・研修

【実際に起こった際の対応】

- 事実関係の正確な確認と事案への対応

- 従業員(被害者)への配慮の措置

- 再発防止のための取組

【カスタマーハラスメントに発展させないためのステップ】

- 対象を明確にして謝罪する

- 状況を正確に把握する

- 現場監督者(一次相談対応者)または相談窓口に情報共有する

詳しくは、厚生労働省・あかるい職場応援団ホームページ

「カスタマーハラスメント対策リーフレット」

をご覧ください。

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/casuhara_leaflet6P.pdf

(2024年12月13日更新)

子の看護休暇等の「取得事由の拡大」について

このホームページでもご案内しました「育児・介護休業法の改正ポイント」ですが、これに関連して厚生労働省より「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」※が公表されています。

※この記事を公開した12月6日現在では、「令和6年11月19日時点」版が公表されています。

今回は、その中から「Q2ー12」より「③今般、取得事由が拡大された『子の看護等休暇』をご紹介します。

「子の看護等休暇」は、負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話、疾病の予防を図るために必要な子の世話若しくは感染症による学級閉鎖等に伴う子の世話を行うため、又は子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(育児・介護休業法第16条の2第1項)です。取得可能な用途は、ⅰ)子の病気・けが、ⅱ)子の予防接種・健康診断、ⅲ)感染症に伴う学級閉鎖等、ⅳ)入園(入学)式、卒園式に限定されます。

今回の改正により、対象となる子の範囲が小学校第3学年までに拡大するとともに、取得できる理由にⅲ)ⅳ)が追加されます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ

「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」

をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf

なお、同Q&Aは随時更新されていますので、必要の都度ご確認ください。

(2024年12月6日更新)

「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」が公表されました

令和6年5月31日に公布された、育児・介護休業法の改正ポイントのリーフレットが厚生労働省より公開されました。

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知、意向確認の義務化などの改正が行われています。

改正は、令和7年4月1日から施行されるものと、令和7年10月1日から施行されるものがあります。

令和7年4月1日から施行されるもの

① 子の看護休暇の見直し

② 所定外労働の制限(残業免除)の拡大

③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

④ 育児のためのテレワーク導入

⑤ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

⑥ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備

⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

⑨ 介護のためのテレワーク導入

令和7年10月1日から施行されるもの

⑩ 柔軟な働き方を実現するための措置等

⑪ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

詳しくは、厚生労働省ホームページ

「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

(2024年12月2日更新)

高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます

60歳に達した日※が、令和7年4月1日以降の方について、

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。

※その時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日

変更される支給率は以下のとおりです。

60歳に達した日が令和7年4月1日以降の方

| 各月に支払われた賃金の低下率 | 賃金に上乗せされる支給率 |

| 64%以下 | 各月に支払われた賃金の10% |

| 64%超 75%未満 | 各月に支払われた賃金の10%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付率の合計額が75%を超えない範囲で設定される率 |

| 75%以上 | 不支給 |

なお、支給限度額・最低限度額の取扱いに変更はありません。

高年齢雇用継続給付とは、

60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者に支給される給付です。

詳しくは、厚生労働省リーフレット

「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001328827.pdf

(2024年11月21日更新)

育児休業給付金の支給申請手続きを行う事業主の方へ

令和7年4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きが変わります。

これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要となります。

育児休業給付金の支給対象期間延長要件は、

① あらかじめ市区町村に対して保育利用の申込を行っていること

② 速やかな職場復帰のために保育所等における保育所の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること

③ 子が1歳に達する日(=子の1歳の誕生日の前日)の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがあること

のすべてを満たす必要があります。

また、必要な書類は

① 育児休業給付金支給対象延長事由認定申告書

② 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

③ 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

の3つです。

詳しくは厚生労働省リーフレット

「2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象延長手続きが変わります」

をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf

(2024年11月11日更新)

フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!

個人で働くフリーランスの方が、安心して働ける環境を整備するための法律※が、

令和6年11月1日に施行されます。

※「特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律」

この法律は、

- フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化

- フリーランスの方の就業環境整備

を目的としています。

この法律で、

「フリーランス」とは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用していないもの

「発注事業者」とは、フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

としています。

そのうえで、以下の7点について義務としています。

- 書面等による取引条件の明示

- 報酬支払期日の設定・期日内の支払い

- 禁止行為

- 募集情報の的確表示

- 育児介護等と業務の両立に対する配慮

- ハラスメント対策に係る体制整備

- 中途解除等の事前予告・理由開示

なお、1~3については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、4~7ついては主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。

詳しくは、

厚生労働省リーフレット「フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!」

https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf

東京労働局公式チャネル(YouTube)

をご覧ください。

(2024年10月28日更新)

「外国人雇用管理セミナー2024」のお知らせ

【タイトル】外国人雇用管理セミナー2024

~外国人材を取り巻く多様な制度と社労士だからできるアドバイス~

【日 時】11月11日(月)14:00~15:30

【開催方法】オンライン開催 ZOOMウェビナー及びYouTube配信

【参 加 費】無料

【参加方法】事前申込制

私たち社会保険労務士の全国組織である全国社会保険労務士連合会は、

事業主様や人事労務担当者様に向けて、外国人雇用管理セミナーを開催しますので、ご案内させていただきます。

詳しくは、下記リンク・全国社会保険労務士連合会ホームページをご覧ください。

https://www.shakaihokenroumushi.jp/information/tabid/201/Default.aspx?itemid=7063&dispmid=648

(2024年10月24日更新)

令和6年10から教育訓練給付金が拡充されます

10月1日以降に開始する教育訓練の受講について、教育訓練給付金の給付率が引き上げられます。

給付金の対象となる教育訓練は、

①一般教育訓練

②特定一般教育訓練

③専門実践教育訓練

の3種類がありますが、このうち②と③の教育訓練について、拡充されます。

特定一般教育訓練とは、特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練です。

これまでも教育訓練経費の40%(年間上限20万円)を訓練終了後に支給されましたが、10月1日以降に受講を開始する方は、これに加えて、資格取得・就職した場合、教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を追加で支給されます。

専門実践教育訓練とは、労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練です。

これまでも教育訓練経費の50%(年間上限40万円)、さらに資格取得・就職した場合は、追加で教育訓練経費の20%(年間上限16万円)が支給されました。10月1日以降に受講を開始する方は、上記に加えて、訓練終了後の賃金が受講開始前に比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)が追加支給されます。

詳しくは、以下のリンクからご覧ください。

関連リンク:厚生労働省HP「令和6年10月から教育訓練給付金が拡充されます」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00042.html

指定講座については、

「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」をご活用ください。

分析テーマは「人手不足への対応」

厚生労働省より「令和6年版 労働経済の分析」が公表されています。

今回の白書では、「人手不足への対応」をテーマに分析を行っています。

そのなかから、「小売り・サービス業」について見てみることにしましょう。

「人手不足事業所」と「人手適正・過剰事業所」に分けて、その傾向について

- 正社員、パート、アルバイトともに、半数以上の事業所が人手不足にある。

- 人手不足事業所とそうではない事業所の間では、入職率よりも離職率に差がある。

- 特に正社員の人手不足に効果的な取組は、一定水準以上の月額賃金の確保、研修や労働条件の整備、給与制度等の労働条件の整備等があげられる。

と、傾向や特徴をあげています。

そして、今回の分析から、人手不足緩和に寄与するものとして、以下の4点が明らかになったと述べられています。

- 正社員、パート、アルバイトともに、事業所の平均的な労働者一人当たりの賃金が、正社員で月給20万円以上、パート・アルバイトで時給1,500円以上であれば、人手確保に一定のプラス効果がある。

- 月20時間を超える時間外労働は、人手不足にマイナスの効果がある。

- 正社員については、賃金(月給)に加えて、有給休暇の取得、研修や労働環境の整備、給与制度などの労働条件の整備も人手不足緩和に効果がある。

- 人材確保・採用の取組については、正社員、パート、アルバイトともにプラスの効果が確認できないが、これは人手不足事業所ほど、人材確保・採用に積極的な傾向が表れているものと考えられる。

詳しくは、以下のリンクからご覧ください。

関連リンク:厚生労働省「【概要】令和6年版 労働経済の分析」

労働基準監督署が実施した立入調査の結果が公表されています

8月23日、厚生労働省は「令和5年度の結果」を公表しました。

「令和5年度の結果」と、とても短いタイトルですが、その中身は、令和5年に賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導(立入調査)の結果を取りまとめたものです。監督指導での是正事例や送検事例とともに公表されています。

令和5年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払い事案(※1,2)

| 件 数 | 21,349件 | 前年比 818件増 |

| 対象労働者数 | 181,903人 | 2,260人増 |

| 金 額 | 101億9,303万円 | 19億2,963万円減 |

上記賃金不払事案件数のうち、令和5年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況(※3)

| 件 数 | 20,856件 | 97.6% |

| 対象労働者数 | 174,809人 | 96.1% |

| 金 額 | 92億7,506万円 | 91.0% |

※1 令和5年中に解決せず、事案が翌年に繰り越しになったものも含まれます。

※2 倒産、事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものも含まれます。

※3 不払賃金が一部のみ支払われたものも含みます。

関連リンク

厚生労働省「監督指導結果等」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/chingin-c_r05_01.pdf

事業主様が勘違いや間違った思い込みからこのような事態を招いてしまわないように、専門知識と経験を活かして、会社も従業員も守ることが私たち社会保険労務士の使命の一つです。

「知らなかった……」「勘違いだった……」ということが大きな問題にならないように、会社の継続成長を支援します。

9月は「職場の健康診断強化月間」です

職場の健康診断の目的は、事業者が従業員の健康状態を把握して業務に起因する事故や病気を未然に防止するとともに、病気の早期発見・早期治療や再発防止にあります。

厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上の措置の実施について、事業者に改めて徹底してもらうことを促すため、毎年9月を「職場の健康診断強化月間」と位置づけ、集中的・重点的に啓発を行っています。

2024年の強化月間では

- 健康診断及び事後措置等の実施の徹底

- 健康診断結果の記録の保存の徹底

- 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施

をはじめ、6つの重点事項が求められています。

詳しくは、厚生労働省リーフレット「9月は職場の健康診断強化月間で」をご覧ください。

埼玉県の最低賃金が1,078円になります

埼玉県の最低賃金が10月1日から1,078円(現行額1,028円)になることが8月30日付けの官報に公示されました。

令和6年10月1日に発効します。

令和6年度の最低賃金の改正は、時間額表示となった平成14年以降、最も大きい引上げ額(50円)となります。

関連リンク

埼玉労働局「埼玉県の最低賃金一覧表」

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001937175.pdf

(2024年9月9日更新)

厚生労働白書が公表されました

厚生労働省は8月27日、「令和6年版厚生労働白書」を公表しました。

厚生労働白書は、厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについて、

平成13年から広く国民に伝えることを目的にまとめられています。

また、

日本を100人の国に例えてみた「人口100人でみた日本」や

日本で一日に起こる出来事の数を調べた「日本の1日」も

楽しく学べるコンテンツとして公表されていますので、

ぜひ、一度ご覧になってはいかがでしょうか?

関連リンク

「令和6年版厚生労働白書」(概要)

https://www.mhlw.go.jp/content/001294552.pdf

「人口100人でみた日本」

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/23-3/dl/01.pdf

「日本の1日」

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/23-3/dl/02.pdf

(2024年9月3日更新)

従業員数100人以下の事業主様へ

10月から一部のパートやアルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます。

新たに加入対象となる方

新たに加入対象となる方は、

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 所定内賃金が月額8.8万円以上※

- 2か月を超える雇用の見込みがある

- 学生でない

のすべてに該当する、パート・アルバイトの方です。

※基本給、諸手当を指します。ただし、残業代・賞与等は含みません。

関連リンク

厚生労働省「従業員数100人以下の事業主のみなさまへ」

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_jigyonushi.pdf

社会保険に加入するメリット

社会保険に加入すると、

- 将来もらえる年金が増えます。

- 万一、加入者が病気やケガにより障害状態と認定された場合、障害基礎年金のほかに障害厚生年金が支給されます。

- 万一、加入者お亡くなりになった場合、遺族に遺族基礎年金のほかに 遺族厚生年金が支給されます。

- 加入者が、病気やケガ、出産などで仕事を休まなければならない場合、傷病手当金や出産手当金として、賃金の2/3相当の健康保険の給付を受けられます。

- 保険料の半額を会社が負担します。

キャリアアップ助成金による支援

「キャリアアップ助成金」は、短時間労働者等の非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

「社会保険適用時処遇改善コース」では、パート・アルバイトで働く方の厚生年金・健康保険加入にあわせて手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対して、対象労働者1人当たり最大50万円の支援を実施しています。

関連リンク

厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(リーフレット)」

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001249270.pdf

(2024年9月2日更新)

改正雇用保険法が成立、10月より段階的に施行

改正雇用保険法が5月に可決・改正しました。たくさんの改正点がありますが、 早いものは10月から施行されます。

2028年10月の雇用保険の適用拡大

なかでも会社にとって影響が大きいのは、雇用保険の適用拡大でしょう。

現在、雇用保険の加入要件は、

- 31日以上の雇用見込み

- 週所定労働時間が20時間以上

- 学生でないこと

ですが、このうち週所定労働時間が「週10時間以上」に拡大されます。

働き方や生計維持の在り方が多様になっていること、雇用のセーフティーネットを広げるためです。

また、適用基準が週10時間になることにともない、被保険者の算定基準も見直されます。

現在は「賃金の支払基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払いの基礎となった

労働時間数が80時間以上ある場合を1月とカウント」しますが、

改正後は、「6日以上又は40時間以上」を1月とカウントすることになります。

ほかにも、教育訓練給付金の給付率アップ、給付制限期間の短縮・廃止、再就職時の手当の廃止・縮小、教育訓練休暇手当金の新設などの改正もあります。

施行スケジュール

| 2024年10月 1日 | 教育訓練給付金の給付率アップ |

| 2025年 4月 1日 | 給付制限期間の短縮・廃止 再就職時の手当の廃止・縮小 |

| 2025年10月 1日 | 教育訓練休暇給付金の新設 |

| 2028年10月 1日 | 雇用保険の適用拡大(週10時間以上) |

関連リンク

厚生労働省「雇用保険等の一部を改正する法律の概要」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf

(2024年9月1日更新)

2024年4月から、

労働条件明示のルールが変わります

「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項が追加されます。

労働条件通知書の記載項目を変更する部分がでてきます。

主な変更ポイントは以下の3点です。

- 就業場所・業務の「変更の範囲」を明示します

- 更新上限の有無とその内容を明示します

- 無期転換を申し込むことのできる旨と無期転換後の労働条件を明示します

詳しくはこちら(「令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります」厚生労働省)のリーフレットをご覧ください。

同時に職業安定法施行規則も改正されます。ハローワークへの求人申し込み、求人広告についても同様に明示事項が変更になりますのでご注意ください。

(2023年11月13日更新)

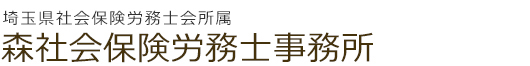

雇用調整助成金のコロナ特例経過措置は令和5年3月末までです

雇用調整助成金(コロナ特例)の経過措置は2023年3月31日で終了します。4月以降は、支給要件を満たしていれば通常制度の雇用調整助成金を申請することができます。主な支給要件は下記の通りです。

- 直近3ヶ月の売上高等が、前年同期と比較して10%以上低下していること

- 雇用保険被保険者や派遣労働者数の直近3ヶ月の平均値が、前年同期と比べ5%を超えかつ6名以上増えていないこと(中小企業は10%を超えかつ4名以上)

- コロナ特例を利用していた事業所は、最後の休業実施日を含む判定基礎期間末日から1年経過していること

- 令和5年6月頃まで計画届の提出は必要ありません

- 令和5年6月頃まで残業相殺は行いません

- 一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象となります

詳しくはこちらのリーフレット(厚生労働省)をご覧ください。

※この支給要件は検討中の案であり、正式に決定次第、厚労省からお知らせがあります。

(2023年3月13日更新)

月60時間超の割増賃金率が引き上げられます

2023年4月から月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。(大企業は2010年4月から適用)

深夜労働との関係

月60時間を超える時間外労働を22時~5時の時間帯に行う場合の割増賃金率は以下のようになります。

深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%

休日労働との関係

月60時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれません。法定外休日に行った労働時間は含まれます。

代替休暇

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。

就業規則の変更

割増賃金率の引き上げに合わせて、就業規則の変更が必要となる場合があります。

(2023年1月18日更新)

令和4年12月~3月の雇用調整助成金について

令和4年12月以降の雇用調整助成金について、コロナ特例の経過措置が取られています。経過措置の対象となるのは、令和2年1月24日~令和4年11月30日の休業についてコロナ特例の雇用調整助成金を受給した事業所です。

経過措置期間は令和4年12月1日~令和5年3月31日までとされています。4月以降の扱いについては改めて通知されることとなっています。

詳しくはこちらをご覧ください。

(2023年1月11日更新)

令和4年10月からの雇用保険料率について

令和4年度の雇用保険料率は、令和4年4月から事業主負担が、令和4年10月から労働者負担・事業主負担が変更になります。

令和4年10月からの労働者負担の変更については、給与計算をする際に変更漏れがないよう注意が必要です。

事業の種類に応じた雇用保険料率はこちらの資料でご確認ください。

(2022年10月5日更新)

令和4年10月以降の雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金について

令和4年10月~11月の雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金の助成内容が公表されました。

令和4年7月~9月の助成内容に対しての主な改正点は以下の通りです。

【雇用調整助成金】

日額上限額の引き下げ 原則9,000円→8,355円、業況特例/地域特例15,000円→12,000円

【小学校休業等対応助成金】

日額上限額の引き下げ 原則9,000円→8,355円、特例15,000円→12,000円

雇用調整助成金について詳細はこちらをご覧ください。(厚労省HP)

小学校休業等対応助成金について詳細はこちらをご覧ください。(厚労省HP)

(2022年9月6日更新)

雇用調整助成金の対象期間延長、令和4年9月までの特例措置について

雇用調整助成金は、通常1年の期間内に行った休業について申請することができる制度ですが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置により、1年を超えて受給することができます。

雇用調整助成金の対象期間が延長されたことから、雇用調整の初日が令和2年1月24日から令和3年9月30日の間に属する場合は、令和4年9月30日まで1年を超えて引き続き受給することができます。

詳しくは、こちらのリーフレット「対象期間の延長のお知らせ」(厚生労働省)をご覧ください。

令和4年9月30日までの特例措置については、こちらのリーフレット「令和4年9月までの雇用調整助成金の特例措置等について」(厚生労働省)をご覧ください。

(2022年7月13日更新)

7月以降の雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金

雇用調整助成金について新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置が講じられています。令和4年6月までとされていた特例措置が令和4年9月まで継続されることとなりました。

詳しい助成内容については下記資料をご覧ください。

また、小学校休業等対応助成金の対象となる休暇は令和4年6月30日までとされていたところ、令和4年9月30日まで延長されました。

詳しくは下記資料をご覧ください。

(2022年6月15日更新)

標準報酬月額の特例改定 期間が延長されます。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業で著しく報酬が下がった方は、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を特例により翌月から改定することが可能です。

この措置は令和4年3月までとされていましたが、令和4年4月~令和4年6月に報酬が急減した方についても特例措置が講じられることとなりました。

★申請期限★

・令和4年1月~令和4年3月に報酬が急減した方→令和4年5月31日

・令和4年4月~令和4年6月に報酬が急減した方→令和4年8月31日

(令和3年12月までに報酬が下がった方の届出期間は終了しています。)

詳しくは、こちらのページをご覧ください。(日本年金機構 特例改定のご案内)

(2022年4月15日更新)

4月以降の雇用調整助成金≪変更点≫

1.業況特例の業況確認を毎回行う

業況特例を使用する場合、令和4年4月1日以降に初日がある判定基礎期間の申請から業況の確認を毎回行います。

「生産指標30%以上減少」の要件を満たせば業況特例、満たさなければ原則的な措置(又は地域特例)が適用されます。

2.最新の賃金総額から平均賃金額を計算

初回申請時に算定した平均賃金額によって助成額が決定されていましたが、賃金総額の最新の額への変更を行います。

令和3年度の労働保険にかかる確定保険料申告書の受理日以降の最初の申請から適用されます。受付印のある「労働保険確定保険料申告書の写し」を添付して申請します。

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書で賃金総額を算定する場合は、令和4年6月1日以降の最初の申請から適用されます。

3.休業対象労働者、休業手当支払いの確認書類の提出

以下の表に当てはまる場合、令和4年4月1日以降に初日がある判定基礎期間の申請から確認書類の提出が必要です。

| 助成金 | 対象事業主 | 確認書類 |

| 緊急雇用安定助成金 | 労災のみ適用 又は 判定基礎期間の初日において雇用保険の適用が1年未満 | ①と② |

| 雇用調整助成金 | 判定基礎期間の初日において雇用保険の適用が1年未満 | ② |

確認書類①

休業対象労働者全員の氏名、年齢および住所が確認出来る書類の写し

住民票記載事項証明書、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等

確認書類②

休業手当を含む給与の支払いが確認できるAおよびBの書類の写し

A:源泉所得税の直近納付が確認できる書類

B:給与振り込みが確認できる書類

詳しくは、こちらのリーフレット「雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します」(厚生労働省)をご覧ください。

(2022年3月29日更新)

令和4年度の雇用保険料率

全ての雇用保険適用事業所に「雇用保険被保険者数お知らせはがき」が届きます。

令和4年3月送付分に、令和4年度の雇用保険料率が記載されています。

令和4年4月1日~令和4年9月30日

| ①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+②雇用保険料率 | |

|---|---|---|---|

| 一般の事業 | 3/1,000 | 6.5/1,000 | 9.5/1,000 |

| 農林水産・清酒製造の事業 | 4/1,000 | 7.5/1,000 | 11.5/1,000 |

| 建設の事業 | 4/1,000 | 8.5/1,000 | 12.5/1,000 |

令和4年10月1日~令和5年3月31日

| ①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+②雇用保険料率 | |

|---|---|---|---|

| 一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 |

| 農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |

| 建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 16.5/1,000 |

この保険料率は法律案であり、国会で成立後に厚生労働省ホームページ等で案内されることとなっています。

(2022年3月15日更新)

小学校休業等対応助成金の対象が令和4年6月末まで延長される予定です。

以下の子どもの世話を行うことが必要となった保護者に対し、賃金全額支給の有給休暇を取得させた事業主は小学校休業等対応助成金を申請することが出来ます。

①新型コロナウイルス感染症の影響により臨時休業(休校、学級閉鎖、休園、登園自粛など)をした小学校等に通う子ども

②新型コロナウイルス感染症に感染した子どもなど、小学校等を休む必要のある子ども

助成金の対象となる休暇の取得期間は令和4年3月31日までとされていましたが、令和4年6月末まで延長される予定です。

なお、令和4年1月1日~令和4年3月31日に取得した休暇についての助成金申請期限は令和4年5月31日(必着)となっています。

詳しくは、こちらのページ(厚生労働省 小学校休業等対応助成金)をご覧ください。

(2022年3月14日更新)

令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置について

令和4年4月~6月の雇用調整助成金の特例措置について、助成内容が公表されました。

令和4年3月の助成率、上限額と同じ水準が維持されます。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。(厚生労働省報道発表資料)

令和4年7月以降の助成内容については、5月末までに発表される予定です。

(2022年2月28日更新)

令和4年度の協会けんぽ保険料率について

令和4年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます。

埼玉県の保険料率は以下のように変更になります。

健康保険料率 (現行)9.80% → (改定後)9.71%

介護保険料率 (現行)1.80% → (改定後)1.64%

各都道府県の令和4年3月分(4月納付分)以降の保険料額表は下記のURLからご覧いただけます。

(2022年2月15日更新)

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例措置について

緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の対象となっている区域において、都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業は、雇用調整助成金の助成率が最大10/10となる特例が適用されます。

詳しくは、こちらのリーフレット(厚生労働省)をご覧ください。

(2022年1月26日更新)

令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置について

小学校休業等対応助成金の対象期間が延長される予定です。

小学校休業等対応助成金の対象は令和3年12月31日までに取得した休暇とされていましたが、対象となる期間を令和4年3月31日まで延長する予定と厚生労働省が発表しました。

【支給額】

休暇中に支払った賃金相当額×10/10 ※助成率は変更なし

【日額上限】

令和4年1月~2月 11,000円

令和4年3月 9,000円

※申請の期間中に緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象となった地域に事業所のある企業は日額上限15,000円

詳しくは、こちらをご覧ください。(小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の変更等について。厚生労働省)

(2021年12月1日更新)

令和4年1月~傷病手当金の支給期間の通算化

令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が改正されます。

【現行】

支給期間:支給開始日から起算して1年6か月

支給期間中に病気やケガで休んでいる期間について支給される。

【改正後】

傷病手当金が支給された期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで支給される。

途中で就労するなどした期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても支給可能になる。

★改正の対象となるもの★

令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給開始されたもの)が対象。

詳しくはこちらをご覧ください。(令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます。厚生労働省)

(2021年11月25日更新)

令和4年3月までの雇用調整助成金 特例措置について

雇用調整助成金について、令和4年1月~3月の特例措置の内容が発表されました。

令和4年3月まで「特例措置」は継続されますが、上限金額の引き下げ、業況の再確認など令和3年5月~12月の特例措置とは内容が変更されています。

詳しくは、以下のページでご確認ください。

令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省報道発表資料)

(2021年11月22日更新)

12月以降の雇用調整助成金 特例措置について

12月以降の雇用調整助成金について、厚労省HPに今後の予定が掲載されました。

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置は、令和4年3月まで延長されます。

現在の助成内容は令和3年12月末まで継続される予定です。令和4年1月以降の特例措置の内容については、11月に改めて発表されることとなっています。

雇用保険 マルチジョブホルダー制度

2022年1月1日からマルチジョブホルダー制度という新制度がスタートします。

マルチジョブホルダー制度とは

現行の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等が適用条件となっています。

これに対し、マルチジョブホルダー制度は労働者が以下の要件を全て満たした場合に申し出ることで特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることが出来る制度です。

【適用対象者】

①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者

②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

【加入後の取り扱い】

・任意脱退はできません。

・離職(失業)した場合、一定の要件を満たしていれば高年齢求職者給付金を受給することができます。

【手続き】

勤務する2社の事業所から必要な証明を発行してもらい、本人が住所管轄のハローワークにて手続きを行います。

小学校休業等対応助成金の再開

令和3年3月末で終了していた小学校休業等対応助成金が再開されました。

この助成金は、①又は②の子どもの世話をするために有給の休暇を取得させた事業主が受給できるものです。

①新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休業等をした小学校など(保育園、学童保育などを含む)に通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した(疑いを含む)子ども

【助成金額】

休暇を取得した労働者に支払った賃金相当額×100%

※日額上限13,500円。ただし申請の対象期間中に緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象区域に事業所がある企業は、日額上限15,000円。

【申請期限】※郵送

・令和3年8月1日~同年10月31日の休暇分→令和3年12月27日必着

・令和3年11月1日~同年12月31日の休暇分→令和4年2月28日必着

(2021年9月30日更新)

65歳超雇用推進助成金について

65歳超雇用推進助成金「65歳超継続雇用促進コース」は申請多数のため、令和3年度の新規申請受付が終了となりました。

なお、令和3年9月27日以降に申請予定だった事業主の取り扱いについて、改めて案内されるとのことです。

また、埼玉県に主たる事業所がある企業が以下のいずれかの取り組みをし、その他の要件を満たす場合は生涯現役実践助成金を申請することができます。

(1)定年の廃止

(2)定年を70歳以上へ引上げ (5歳以上引上げること)

(3)希望者全員の継続雇用の上限年齢を75歳以上へ引上げ(5歳以上引上げること)

(2021年9月27日更新)

業務改善助成金 8月以降の特例について

業務改善助成金は事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げる中小企業を支援する助成金です。生産性を向上させる設備や機械の導入、コンサルティング等の費用の一部(3/4~9/10)の助成を受けることが出来ます。

令和3年8月から要件の緩和、助成内容の拡充があり使いやすくなっています。

(2021年8月24日更新)

雇用調整助成金 令和3年10月以降の特例について

現在の雇用調整助成金の特例措置について、9月末までとしていた助成内容が11月末まで継続されることが発表されました。

10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省)

12月以降の取り扱いについては今後の情勢を見ながら、10月に発表される予定です。

(2021年8月17日更新)

さいたま市 雇用調整助成金申請費用補助金

さいたま市内の小規模事業主が雇用調整助成金の申請を社労士に依頼した際の費用について、さいたま市から5万円を限度に補助金の交付を受けることが出来ます。

申請期限は令和3年11月30日までです。

(2021年8月11日更新)

埼玉県 最低賃金

埼玉地方最低賃金審議会は、令和3年8月5日に埼玉労働局長に対し、最低賃金額を956円とする旨の答申を行いました。

今後、埼玉労働局長が諸手続きを経て最低賃金の改正を決定することになっており、効力発生日は最短で令和3年10月1日です。

(2021年8月6日更新)

雇用調整助成金 特例措置について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大や最低賃金引き上げなどを踏まえ、雇用調整助成金の特例措置について、年末までは現在の水準が継続される予定との発表がありました。

また、令和3年10月~12月については、要件を満たす事業所は休業規模要件が緩和される予定です。

コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(厚労省HP)

(2021年8月2日更新)

雇用調整助成金 対象期間の延長

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等について雇用調整助成金を受給している事業所で、支給対象期間の初日が令和2年1月24日~令和2年12月31日の間の場合は、令和3年12月31日までは1年を超えて雇用調整助成金を受給できます。

(2021年6月29日更新)

育児・介護休業法の改正~令和3年6月~

令和3年6月、育児・介護休業法が改正されました。令和4年4月1日から、段階的に施工されます。

改正点は次の通りです。

①男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

②育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

③育児休業の分割取得

④育児休業の取得状況の公表を義務付け

⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

厚生労働省リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

↑厚生労働省HPに掲載されている、こちらのリーフレットが分かりやすいです。

(2021年6月16日更新)

コロナワクチン接種に従事する被扶養者の収入特例

新型コロナウイルスのワクチン接種業務に従事する医療職の方について、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者の収入要件の特例が設けられ、ワクチン接種業務による給与収入は、扶養認定、資格確認の際に収入に算入しないこととなりました。

対象者:ワクチン接種業務に従事する医療職の方

対象となる収入:令和3年4月~令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金

手続き方法:「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」をワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市区町村、医療機関等)から交付を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出。

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(厚生労働省HP)

(2021年6月11日更新)

令和3年7月以降の雇用調整助成金 特例措置

厚生労働省は、雇用調整助成金の特例措置について、緊急事態宣言の延長等を踏まえ、7月についても5月・6月の助成内容を継続する方針を示しました。

詳しくは、雇用調整助成金(厚生労働省HP)をご覧ください。

(2021年5月31日更新)

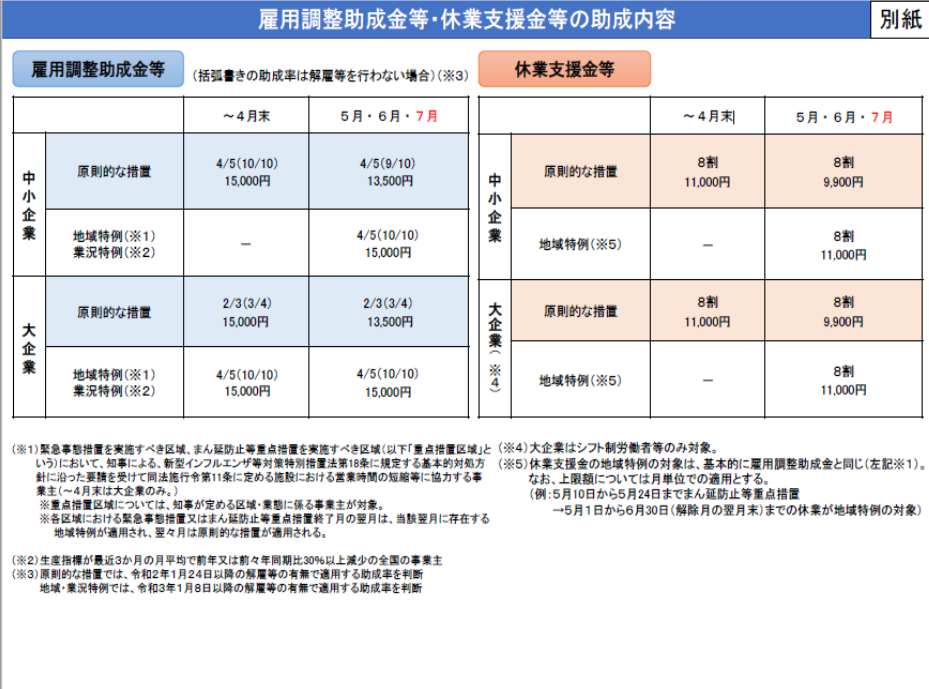

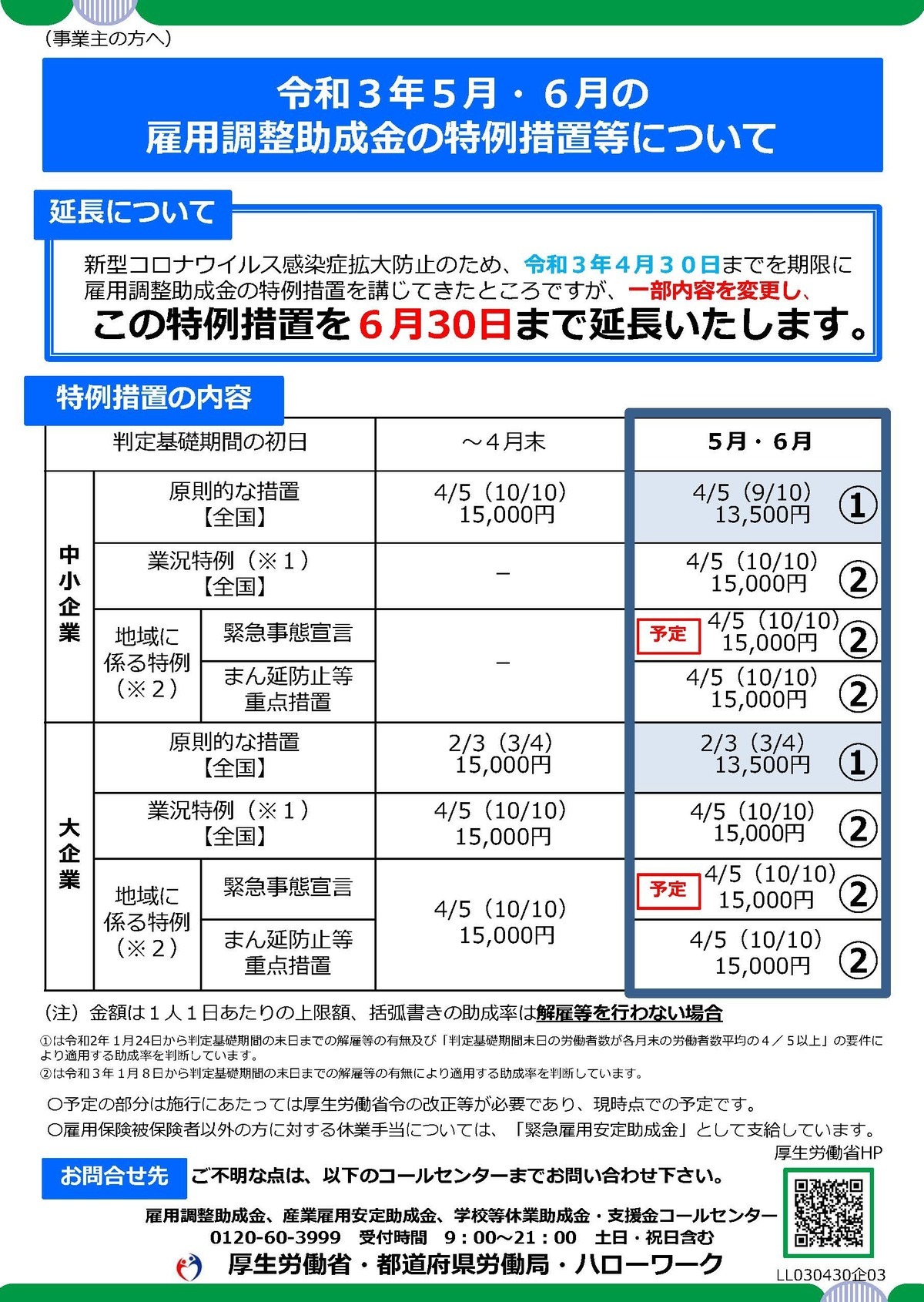

令和3年5月・6月の雇用調整助成金 特例措置

雇用調整助成金の特例措置は一部内容が変更されたうえで、6月30日まで延長されました。

詳しくは、雇用調整助成金(厚生労働省HP)をご覧ください。

(2021年5月6日更新)

両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」

令和2年2月27日~令和3年3月31日に新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために小学校や保育所が臨時休業した場合や、コロナに感染した子ども、感染したおそれのある子どもの面倒を見るために欠勤する労働者に対して、有給の休暇を与えた事業主は、小学校休業等対応助成金の対象となります。

令和3年4月1日以降に、同様に新型コロナウイルス感染症の対応のために臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話をするために有給の休暇を取得させた事業主は、「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症特例」の対象となります。

助成額は、労働者1人当たり5万円、1事業主につき10人まで申請出来ます。(上限50万円)

小学校休業等対応助成金に比べ、要件が細かくなっていますので厚生労働省のHPでご確認ください。

(2021年4月23日更新)

【再延長】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例改定

新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することが出来ます。

①令和2年4月~7月に報酬が下がった場合

②令和2年8月~令和3年3月に報酬が下がった場合→令和3年7月まで延長

なお、令和2年12月までに報酬が下がった方についての届け出期限は終了しています。

(2021年4月14日更新)

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

まん延防止等重点措置の対象区域において営業時間の短縮等の要請等に応じる大企業については、雇用調整助成金の助成率を10/10に引き上げる特例が適用されます。

(2021年4月14日更新)

5月以降の雇用調整助成金 特例措置について

雇用調整助成金の現行の特例措置は、4月30日までです。(※令和2年4月1日~令和3年4月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象になります。)

5月、6月については原則的な措置は縮小されますが、地域特例と業況特例が設けられる予定です。

詳しくは、厚生労働省のこちらの資料をご覧ください。

(2021年3月30日更新)

総括表の廃止、賞与不支給報告書の新設

令和3年4月から賞与支払届・算定基礎届の提出の際に添付していた、総括表が廃止されます。

また、令和3年4月から賞与不支給報告書が新設されます。

賞与不支給報告書は、日本年金機構に届け出ている賞与支払予定月に、いずれの被保険者及び70歳以上被用者にも賞与を支給しなかった場合に提出します。

賞与支払予定月を日本年金機構に登録している事業所には、支払予定月の前月に賞与不支給報告書が郵送されます。

【賞与支払予定月を登録している事業所】

★賞与を支給した場合→賞与支払届を提出(総括表は廃止)

★賞与不支給の場合→賞与不支給報告書を提出

(2021年3月10日更新)

令和3年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率改定

令和3年3月分(4月納付分)から、協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率が改定されます。

(2021年2月26日更新)

令和3年度 雇用保険料率

令和3年4月1日から令和4年3月31日の雇用保険料率は、令和2年度から変更ありません。

令和3年度 雇用保険料率

労働者負担 (①) | 事業主負担 (②) | 雇用保険料率 (①+②) | |

|---|---|---|---|

| 一般の事業 | 3/1,000 | 6/1,000 | 9/1,000 |

| 農林水産・清酒製造の事業 | 4/1,000 | 7/1,000 | 11/1,000 |

| 建設の事業 | 4/1,000 | 8/1,000 | 12/1,000 |

(2021年2月19日更新)

雇用調整助成金の特例措置の延長について

雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症に関する特例措置について、政府の方針が公表されました。施行には厚生労働省令の改正が必要なため、現時点での予定として下記の内容となっています。

①雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで、現行の特例措置が適用。

緊急事態宣言解除の翌々月から、雇用情勢が大きく悪化しない限り、特例措置を段階的に縮小する。

②特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金助成率の引き上げ

売上等の生産指標が前年又は前々年同期と比べ、直近3ヶ月の月平均で30%以上減少した全国の大企業に対して、緊急事態宣言が解除された月の翌月末まで雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる。

・解雇等を行わない場合の助成率10/10(現行3/4)

・解雇等を行っている場合の助成率4/5(現行2/3)

(2021年1月27日更新)

令和2年8月~の特例改定延長について

新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が2等級以上下がった方は、標準報酬月額の特例改定をすることが出来ます。

特例改定は、休業により報酬が下がった月により2つの手続きがあります。

①令和2年4月~7月に報酬が下がった場合(申請期限:令和3年2月1日)

②令和2年8月~12月に報酬が下がった場合(申請期限:令和3年3月1日)

※令和3年1月~3月に報酬が下がった場合(申請期限:令和3年5月31日)

今回、②の期間が延長され、「※令和3年1月~3月」が追加されました。

①と②は、それぞれ1回ずつ申請することが可能です。

(2021年1月25日更新)

緊急事態宣言に伴う特例措置

一都三県(東京、埼玉、千葉、神奈川)に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金の大企業の助成率が10/10に引き上げられます。

また、厚生労働省のHPに「一都三県を対象とする緊急事態宣言の発出に当たっての生活と雇用を守る支援のご案内」というリーフレットが掲載されました。

(2021年1月8日更新)

小学校休業等対応助成金の対象となる休暇を令和3年3月まで延長

新型コロナウイルス感染症に係る小学校や保育所の臨時休業等によって仕事を休んだ保護者に対して、賃金全額支払いの特別休暇を取得させた事業主は、小学校休業等対応助成金を申請することが出来ます。

厚生労働省は、対象となる休暇の取得期限を令和3年3月まで延長することを発表しました。

申請期限は、休暇の取得時期によって異なります。

①令和2年2月27日~9月30日の休暇分→令和2年12月28日までに申請

②令和2年10月1日~12月31日の休暇分→令和3年3月31日までに申請

③令和3年1月1日~3月31日の休暇分→令和3年6月30日までに申請

なお、やむを得ない事情があると認められる場合(※)は、申請期限を過ぎてからの申請も認められています。

※1 労働者が都道府県労働局に設置されている特別相談窓口に「会社にこの助成金を利用してもらいたい」と相談し、労働局が事業主に助成金活用の働きかけをし、それを受けて事業主が申請をする場合。

※2 労働者が特別相談窓口に相談し、労働局からの助言を受けて、労働者が自ら事業主に助成金申請の働きかけをし、それを受けて事業主が申請をする場合。

(2020年12月21日更新)

小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口

厚生労働省は小学校休業等対応助成金についての相談に対応するために、「小学校休業等対応助成金に係る相談窓口」を全国の都道府県労働局に開設しています。

労働者から「会社にこの助成金を利用してもらいたい」等の相談に応じ、労働局から企業に対して特別休暇制度の導入や助成金の活用を呼び掛け、申請書の作成を支援するとのこと。

小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内(厚労省リーフレット)

(2020年12月11日更新)

雇用調整助成金の特例措置、2月まで延長

厚生労働省は12月末が期限となっていた雇用調整助成金の特例措置について、来年2月まで延長すると発表しました。

また、小学校休業等対応助成金の対象となる休暇についても、来年2月まで延長されます。

(2020年11月27日更新)

雇用調整助成金の特例水準、維持の方針

雇用調整助成金の特例措置について、政府は令和3年1月以降も現在の特例水準を維持する方針を固めました。特例措置では1日当たりの助成額の上限や助成率が、通常時に比べ引き上げられています。

(2020年11月20日更新)

標準報酬月額の特例改定について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて休業したことにより報酬が著しく下がった方は、報酬が下がった月の翌月から標準報酬を改定する事が出来ます。

現在、2つの制度があります。

①令和2年4月~7月の報酬が下がった場合

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html(年金機構HP)

②令和2年8月~12月の報酬が下がった場合

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html(年金機構HP)

要件を満たせば、①の制度を利用した方が、②の制度を利用する事も可能です。

①と②では休業が回復した場合の手続きなど、異なる点があるため注意が必要です。

(2020年11月18日更新)

子の看護休暇、介護休暇の時間単位取得

育児・介護休業法が改正され、令和3年1月1日から子の看護休暇と介護休暇が時間単位で取得できるようになります。

《改正前》

・1日単位or半日単位での取得

・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得不可

《改正後》

・時間単位(1時間の整数倍)での取得が可能

・全ての労働者が取得可能

なお、労使協定により時間単位の取得が困難な業務に従事する労働者を除外することができます。

(2020年11月12日更新)

雇用調整助成金 2021年1月以降について

田村厚労大臣は雇用調整助成金の特例措置について、11月4日の記者会見で来年1月以降も特例措置を延長する方向で検討していると明らかにしました。今後の雇用情勢を見て、段階的に通常制度に戻していくとのこと。

(2020年11月5日更新)

雇用調整助成金 申請費用の助成について

さいたま市では、市内の小規模事業者(常時雇用する労働者20人以下)が雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請を社会保険労務士に依頼した際の費用について、5万円を限度に助成を受けることが出来ます。

小川町では町内に本店、主たる事業所、本社を有する事業所を対象に、羽生市では市内に事業所がある中小企業、小規模事業者を対象に、10万円を限度に補助金が交付されます。

東京都では荒川区、目黒区、品川区、北区、足立区で補助を受けることが出来ます。自治体によって要件が異なるので、詳細は各自治体のHP等でご確認ください。

(2020年10月27日更新)

新型コロナウイルス感染症に関して(3)

雇用調整助成金の特例措置が令和2年12月31日までに、小学校休業等対応助成金の対象となる休暇の期間も令和2年12月31日までに延長されました。

また、休業により報酬が著しく下がった場合には、標準報酬月額の特例改定を行う事が出来ます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html(雇用調整助成金)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html(小学校休業等対応助成金)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html(特例改定)

(2020年10月12日更新)

新型コロナウイルス感染症に関して(2)

雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金の助成率や申請方法等、要件が複数回変更になっています。

今後も雇用調整助成金の上限額など変更点が出てきます。

最新の内容は以下のHPでご覧いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html(雇用調整助成金)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html(小学校休業等対応助成金)

(2020年6月5日更新)

新型コロナウイルス感染症に関して

労働者を休業させる場合、事業主は休業手当を支払う必要があります。

雇用調整助成金を申請すると、休業手当の一部(中小企業は10分の9、大企業は4分の3)が助成されます。

また、休校により子供の世話をするために仕事を休んだ労働者に対して、賃金を全額支給する休暇を取らせた事業主には、その合計額(対象労働者1人につき1日の上限8330円)が支給される助成金もあります。

さらに、売上が前年同月比50%以上減少している中小企業、中堅企業、個人事業者等には持続化給付金(法人200万円以内、個人事業者100万円以内)が支給される予定です。

申請を検討されている企業の方は、お気軽にお問合せ下さい。

(2020年4月9日更新)

休校等に伴う助成金について

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の申請が始まりました。(申請期間 令和2年3月18日~6月30日)

令和2年2月27日~3月31日にコロナウイルスの対応で臨時休業等をした小学校等に通う子供、感染又は感染したおそれのある小学校等に通う子供の世話をすることが必要になった保護者に対して、有給(年次有給休暇とは別)を取得させた事業主に対する助成金です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html(厚生労働省 新型コロナ休暇支援)

社会保険労務士は申請に係る手続きを行う事が出来ます。お気軽にご相談ください。

(2020年3月19日更新)

新型コロナウイルス感染症について

厚生労働省のホームページで様々な情報が掲載されています。

企業の方向けQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

労働者の方向けQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

小学校等の休校に伴う保護者の休暇取得支援https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000604453.pdf

雇用調整助成金https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html

(2020年3月6日更新)

雇用保険・労災保険の追加給付について

厚生労働省が所轄する毎月勤労統計などの統計の不正調査の問題により、多くの雇用保険・労災保険などの給付で金額が不足していました。現在受給中の方は「お知らせ」が手元に届いているかと思います。

過去に受給されていた方へ「お知らせ」が届く時期は、育児休業給付(8月頃)、休業補償(8月頃)、労災年金(9月頃)となっています。

「お知らせ」が届いたら、振込先等を回答し、その後入金されます。

支払いなどの準備状況はこちらの厚生労働省のHPに掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html

(2019年5月13日更新)

労使協定

労使協定の届出が必要なもの、不要なものについて顧問先様よりご質問を頂きました。

参考までにこちらに一覧表を載せます。

| 労使協定の内容 | 根拠条文 | 届出 | ||

| 貯蓄金の管理に関する協定 | 労基法第18条 | ○ | ||

| 賃金の口座振込に関する協定 | 労基法第24条 | × | ||

| 賃金の控除に関する協定 | 労基法第24条 | × | ||

| 1か月単位の変形労働時間制に関する協定 | 労基法第32条の2 | ○※1 | ||

| フレックスタイム制に関する協定 | 労基法第32条の3 | × | ||

| 1年単位の変形労働時間制に関する協定 | 労基法第32条の4 | ○ | ||

| 1週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定 | 労基法第32条の5 | ○ | ||

| 一斉休憩の適用除外に関する協定 | 労基法第34条 | × | ||

| 時間外・休日労働に関する協定 | 労基法第36条 | ○ | ||

| 事業場外労働に関する協定 | 労基法第38条の2 | ○※2 | ||

| 専門業務型裁量労働制に関する協定 | 労基法第38条の3 | ○ | ||

| 企画業務型裁量労働制に関する決議書 | 労基法第38条の4 | ○ | ||

| 年次有給休暇の時間単位付与に関する協定 | 労基法第39条 | × | ||

| 年次有給休暇の計画的付与に関する協定 | 労基法第39条 | × | ||

| 育児休業、時間外免除、短時間勤務の適用除外に関する協定 | 育介法第6条、第16条、第23条 | × | ||

| 介護休業の適用除外に関する協定 | 育介法第12条 | × | ||

| 看護休暇、介護休暇の適用除外に関する協定 | 育介法第16条 | × | ||

| 雇用継続制度の対象者の基準に関する協定 | 高年齢雇用安定法第9条 | × | ||

○届出必要 ×届出不要

※1 就業規則に規定した場合は、協定の締結不要

※2 法定労働時間以内の場合は届出不要

各種協定の作成や届出について、お気軽にご相談下さいませ。

(2017年11月22日更新)

お問い合わせはこちら

労務管理の新着情報 更新中!

●インターネットやSNSに労働者の募集に関する情報を載せる際は注意してください(2025.1.21)

●40歳になられた方へ「介護保険制度」について(2024.12.20)

●カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう!(2024.12.13)

●子の看護休暇等の「取得事由の拡大」について(2024.12.6)

●育児・介護休業改正ポイントのご案内(2024.12.2)

●高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます(2024.11.21)

●育児休業給付金の支給申請手続きを行う事業主の方へ(2024.11.11)

●フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート(2024.10.28)

●「外国人雇用管理セミナー2024」のお知らせ(2024.10.24)

●令和6年10月から教育訓練給付金が拡充されます(2024.10.18)

代表者

特定社会保険労務士

森 順子